コロナ禍で再び露呈した都市災害の弱点『交通問題』 疋田智さん「時代はいま、自転車を求めている」

「自転車に乗れば痩せる」を自ら証明

─「密」を避ける手段として自転車通勤(ジテツウ)が注目されていますが、感染対策以外にもさまざまなメリットがあると思います。「自転車ツーキニスト」としてだいぶ先輩でいらっしゃる疋田さんが考える、ジテツウのメリットとは?

コロナ禍に見舞われる前も前、私が自転車通勤を始めてからもう四半世紀が経ちました(笑)。最大のメリットは何はさておき健康面です。自転車通勤を始めた当初、一番重くて84kgあった体重が1年間で67kgまで落ちたんです。17kgも痩せたんですよ。びっくりでしょう?

さらにすごいのは、それから体重が戻らない。いまはコロナ太りで少し太っちゃいましたが、それでも70kg前後を維持しています。健診の値もコレステロール値、中性脂肪値、空腹時血糖値、尿酸値等この辺りがC判定だったところが軒並みA判定になりました。

─自転車だけで?当時は片道何kmの道のりだったんですか?

片道12.5kmほどなので、毎日往復で25km乗っていました。そのあとは引っ越しとともに会社への距離が次第に近くなっていき、近くなるごとに体重が微増していきました(笑)。逆にいえば「自転車通勤が痩せる」ということの証明ともいえるんですが(笑)。

自転車はカロリーを使うだけでなく、カロリーを消費しやすい体になるという良さがあります。要するに自転車運動は非常に有効な有酸素運動なんです。これが例えば週に2~3回、1時間ほどジムに通ったとしても、実はそれほど大した運動量にはなりません。

しかし片道40分程度の自転車通勤なら1日に80分間の有酸素運動を行う計算になります。毎日80分の積み重ねは本当に大きい。自転車を始める前は慢性的な運動不足だったので、仕事で頭は疲れても体は疲れていない。だから夜は眠れないことがよくありましたが、自転車通勤を始めてからはよく眠れるようになりました。その点でも自転車通勤という選択肢は最適だったと思います。

健康以外にもエコ(環境に優しい)という側面もありますし、仕事が終わったときの解放感も良かったですね。電車通勤だと気持ちが解放されるのが自宅に着いてからなんですよ。それが自転車の場合、会社から出て自転車にまたがった瞬間に解放されるでしょう。あの感じも好きですね。

─運動不足解消として自転車を選んだ理由は?

ジテツウを始めようと思って自転車を新調したのでなく、もともともっていたランドナー(昔風のサイクリング自転車)を使いました。あとはヘルメットを買うだけなので、そういう意味で最も身近にあって生活にも取り入れやすかったというのが一番の理由です。

また、通勤時間をそのまま運動に充てられるというのも重要でした。ランは気軽に始められるけれど、走る時間を新たに確保しなくちゃならない。一方でジテツウは従来の通勤方法を変えるだけですから。本来なら他に使い道のない通勤時間、しかも通勤という必然的な行為ですから、この点も継続する上で非常に有効でした。

あとは通勤時に季節感を感じられるようになったというのも続けられている一つの要因のように思います。12月中旬頃に銀杏が散っているのを見て冬が来たと感じたり、皇居の周囲でモンシロチョウが舞っているのを見て春の訪れを感じたりする。そういう楽しみはエアコンをつけて窓を締め切っているクルマでは気付けない。自然を感じるのは視覚だけじゃないんですよね。肌で感じる風と匂いという感覚は大きくて、こうして人間は季節を感じるのだと実感しています。

役立ってこそ自転車レーン

─自転車ユーザーの増加に伴い、一方で自転車の乗り方についてルールやマナーが問われています。そのような現状の根本にある問題点とは何だと思いますか?

電車に乗っている人が減っているので、その分増えたような気もしますが、実は自転車通勤者は微増で「現状維持+α」程度という印象です。そもそもテレワーク等で全体の通勤者数が減っています。自転車通勤に関してはまだ序の口。本当に危険性が増していくのはこれからなんじゃないかと思っています。

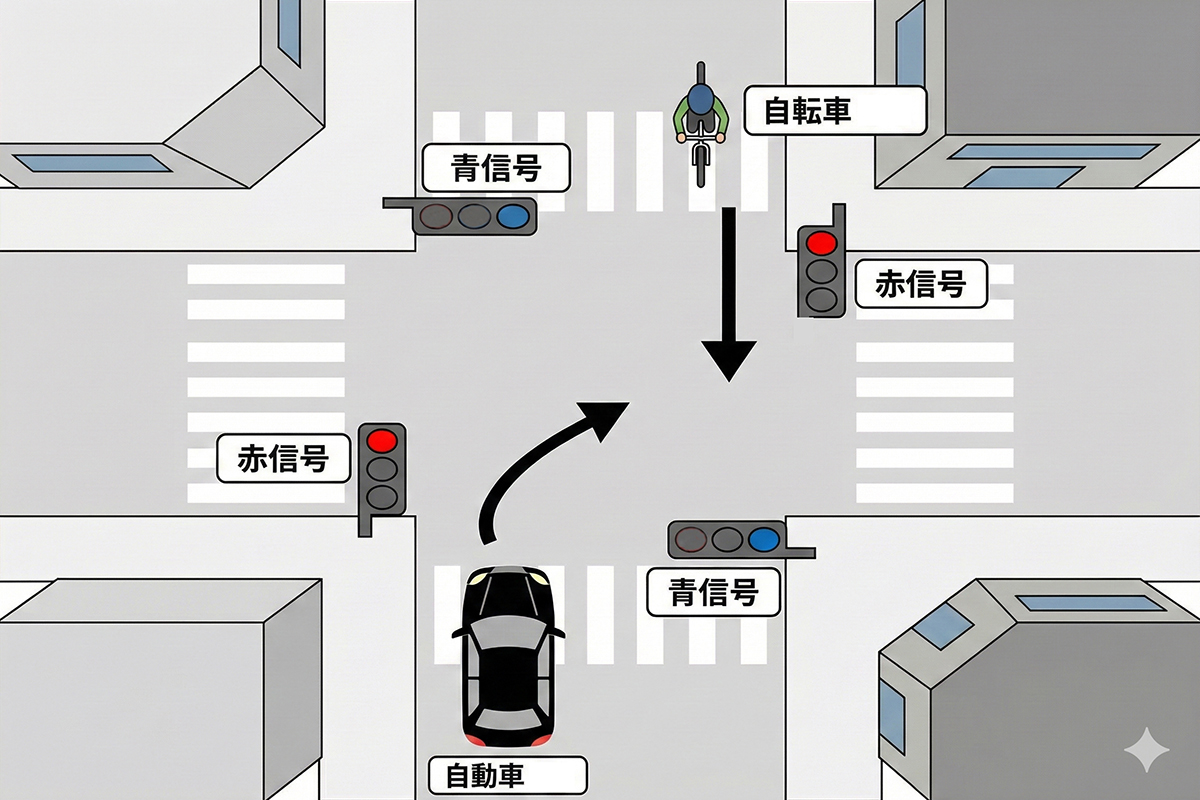

いま現在危ないのは、とにかく逆走と信号無視、この2つです。いっとき宅配サービスの危険走行が話題となったことで自転車を危険視する人たちの意見が声高になりましたが、そういう指摘の中には車道を走る一般のサイクリストと一緒くたにしているものも少なくありません。ルールを理解せず、むやみに発せられるクルマ側の不満はこちらとしても言い返す必要があります。

一方で、政策として可及的速やかに対応しなければならない問題もあります。それは自転車レーンであり、自転車レーンの上に駐車している車両の排除です。本当にあれは危険で、車道走行を守る自転車を危険に追いやっている元凶です。

2016年に施行された「自転車活用推進法」(※)には自転車と関係ないことがたった一つ書かれています。それは「クルマの駐車場を作りなさい」ということ、つまり「路駐(路上駐車)対策を実施しなさい」ということです。実はオランダなどでは路上をカメラで常に監視していて、都市によっては違法駐車に日本円で20万円もの罰金を科します。罰金の威力は強烈で、さすがに皆、路駐をしません。日本もカメラ社会といわれていますが、路駐の取り締まりにも使っていただきたいものです。

※自転車の活用推進における基本理念を示したもので、自転車専用道路や通行帯の整備、シェアサイクルの整備、自転車競技施設の整備、交通安全教育および啓発などの施策を定めている。

その他に自転車が安全に渡れない分岐や交差点には自転車専用の信号を作る等、とにかく自転車にとって利便性がない部分は一つずつ潰していくという作業はいま絶対に必要です。それは単に自転車通勤者の増加を見据えた作業ではありません。今回のコロナ危機でわかった東京の脆弱性に対する対応策なのです。

大雨や台風、地震等の災害に見舞われたとき、最も脆弱性が露呈するのが電車です。電車が止まると途端に身動きがとれなくなる。コロナ禍においては満員電車に乗るのが怖いから電車に乗れなくなった。クルマで代替しようとすると道路が渋滞してこちらも動けなくなります。

たびたびそういった事態に陥る理由は3700万人もいる首都圏の人口が電車一極集中の手段しかもっていないからです。言ってみれば、たくさんの卵をたった一つのバスケットに乗せている状態。バスケットをいくつかに分散させておかなければリスクマネジメントはできません。じゃあ、電車以外の移動手段は何かというとバスか自転車。そのためのインフラを整えなければいけないというのが、まさしくいま求められていることだと思います。

今後、新型コロナのワクチンや薬ができて、かつての日常が戻ったとしても、そのときに何も変わらず元に戻るだけでは何も学んでいなかったということになります。また再び同じような事態が発生したときのために備えておいて、直下型地震が起きたとき、別のウイルスが蔓延したとき、稼働できない電車の代替として自転車があるという態勢を整えておく必要性を、度重なる災害が我々に教えているように思います。

─普段使う大きな血管だけじゃなく、毛細血管を増やすように自転車の機能を活用するということですね

まさしくそのイメージです。自転車の良い点はクルマでは行けない細い道路を行けることでもあります。東京では幹線道路に自転車レーンが引かれていますが、本来ならばそういう自転車の強みを生かした活用法を考えるべきだと思います。

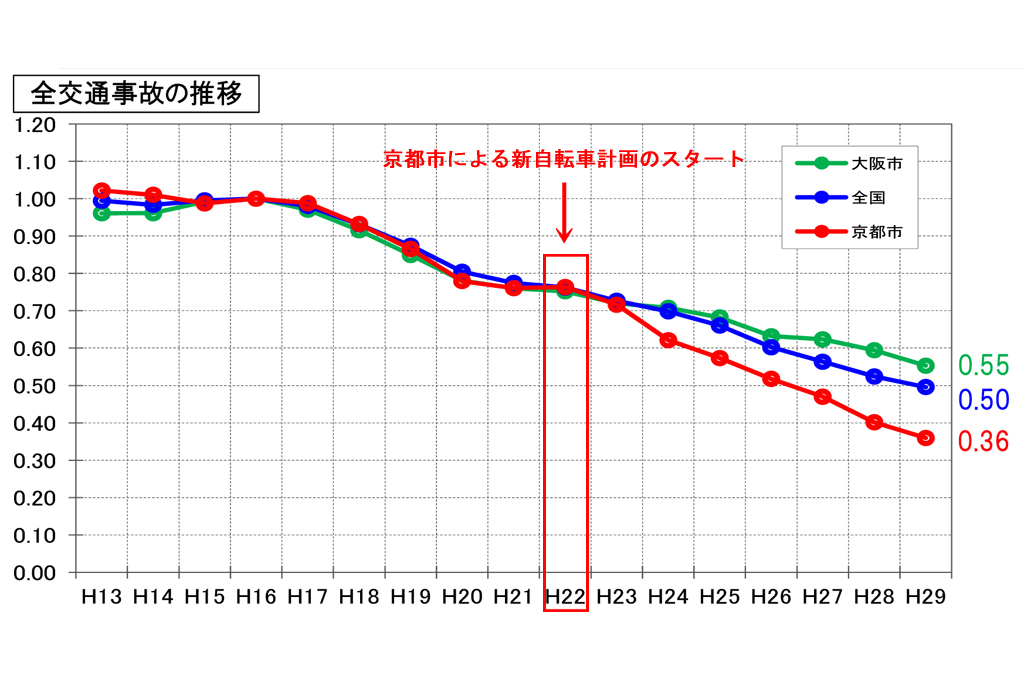

一番良い例が京都市の例です。幹線道路を後回しにして、まず細街路に自転車ピクトグラムや矢羽根マーク(自転車の走行方向を示す矢印)をペイントしました。その結果、自転車とクルマの双方の利便性が上がり、自転車事故が減少したという素晴らしい成功例です。

クルマの利便性はあとからついてくる話ですが、自転車の利便性がとにかく上がって安全に目的地に早く着けるようになった。この効果は本当に大きく、この考え方を他の地域でも取り入れるべきだと思います。

もともとロードバイクに乗っている人たちにしてみれば、幹線道路の方が走りやすいと言う人も多いと思いますが、誰もが安全に走れるわけではないし、先述したレーン上の路駐問題もあります。クルマと自転車の不毛なせめぎ合いをどうにかしようとするより、細街路をうまく利用した方が実用的だと思います。