「自転車イベント」と一口に言ってもロードレースやヒルクライム、ロングライド、グランフォンド等、多種多様なイベントがあります。では、具体的には、どのようなイベントがあるのでしょうか。

自転車イベントは大きく、「サイクリング系イベント」と「レース系イベント」に分けることができます。この2つの違いは、‘‘勝ち負けを楽しむ’’か‘‘自転車に乗ることを楽しむ’’かという点にあります。それぞれのイベントの特徴を知ることで、自分に合ったスタイルを見つけ、楽しく安全に自転車イベントデビューしましょう。

景色やグルメを楽しむファンライドイベント

自転車に乗って楽しむことを目的とした「サイクリング系イベント」で、もっとも一般的なサイクリング系イベントは、20〜100km前後の「ファンライド」と呼ばれるイベントです。グルメや景色を堪能しながら自分のペースで走ることができます。初心者でも参加しやすく、また一人でも参加できるので、サイクリスト同士の交流も楽しむことができます。

また、ファンライドは距離や走行速度によって呼び方が変わります。数km〜数十km程度を散歩する感覚で楽しむことを「ポタリング」(※)と称したり、一方で100kmを超えるようなサイクリングは「ロングライド」と称されます。

※「ぶらつく、のんびりする」という意味の英語「Potter」が語源。自転車で散歩をするようにゆったりと楽しむのが特徴。

1つの大会で、ショート、ミドル、ロングなどコースの距離にバリエーションを持たせているイベントも多く、長距離を走り切る自信がない方やお子様でもそれぞれのレベルに応じた距離を楽しむことができます。親子での参加や軽快車での参加が可能なイベントもあります。

挑戦系の長距離サイクリング

100km超を自転車で走るロングライドイベントには、「センチュリーライド」や「グランフォンド」「ブルベ」と呼ばれるイベントがあります。

センチュリーライドは「100マイル=約160㎞」を完走することと楽しむことを目的にした長距離ライドイベントです。エイドステーションが充実しているほか、コース上の安全面が管理されているので‘‘初めてのロングライド’’として挑戦する方も多いです。

グランフォンドは、サイクリング系イベントの中では最も競技性があります。山岳区間をメインの100〜200km超のコースを制限時間内に走り切ります。タイム計測されるポイントがあり、通過タイムによって順位が付くことが特徴的です。中上級者向けですが、中学生から参加できるイベントもあり、レベルによっては親子で参加することもできます。ちなみに「グランフォンド京都」というイベントでは、公道を走ることができる自転車であれば参加可能です。イベントによってはスポーツ用自転車だけでなく、軽快車での参加も認められています。

ブルベはフランス発祥とするロングライドで、コースナビやエネルギー補給、ペース配分など全てを自力で行いながら設定された制限時間内の完走を目指します。最短200km、最長で1200kmという走行距離は‘‘超ロングライド’’といわれており、完走者には「認定証」とメダルが贈られます。一般的な大会形式のイベントとは異なり、愛好家同士によって運営が行われているためサポートはなく、アクシデント時の対応や安全面は基本的に自己責任。総合的な自己管理能力が問われるという意味でブルベは上級者向けで、「サイクリングの耐久試験」ともいえます。

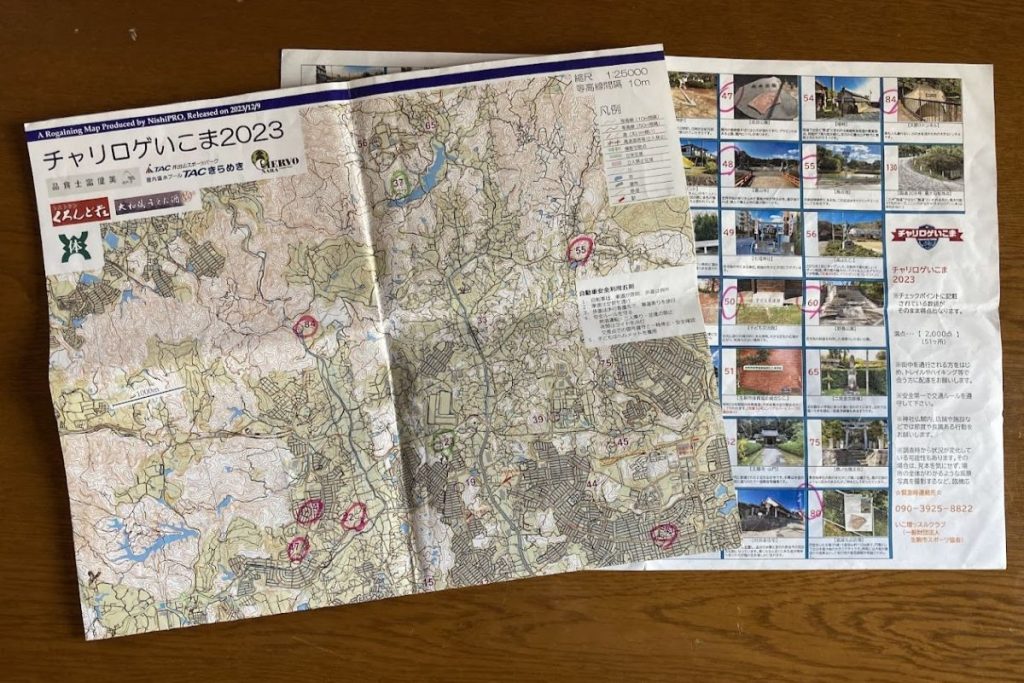

自転車界の戦略ゲーム「サイクルロゲイニング」

ゲーム要素を持たせたサイクリング系イベントが、「サイクルロゲイニング」です。サイクリングとロゲイニングを組み合わせたイベントで、参加者は地図とチェックポイント一覧表を持ち、制限時間内にチェックポイントを回ります。移動は基本自転車で行うのが特徴で、チェックポイント通過の証明は「お手本」と同じ画角で人や自転車が入った写真を撮影すること。いかに効率良く多くのチェックポイントを回れるか戦略を立てて行うため、攻略意欲が掻き立てられるイベントです。ほとんどのイベントが軽快車での参加が可能なので、家族で参加される方や初めて自転車イベントに参加される方も多いです。

他にも、ファンライドにはサイクリングコースをガイドと一緒に回るツアーイベントや自転車でキャンプを楽しむ自転車キャンプイベントなどがあります。

レース系イベントの登竜門「ヒルクライム」

自転車レース、すなわち「レース系イベント」は非常にバラエティーに富んでおり、「ヒルクライムレース」「クリテリウム」「ロードレース」「エンデューロ」「タイムトライアル」「シクロクロス」などがあります。レースによっては一般参加可能なものから、日本自転車競技連盟(JCF)への登録(※)が必要になるものもあります。

※JCFに選手としてレースに参加するために必要な手続きのこと。この手続きをしなければ、参加できないイベントがある。

まずヒルクライムレースとは、その名の通り山や峠などの上り坂を自転車で上り、そのタイムを競うレースです。有名な大会として、富士山の五合目を目指して上る「Mt.富士ヒルクライム」や乗鞍岳を上る「乗鞍ヒルクライム」などがあります。レースと言っても山を上るわけですから、高速レースが繰り広げられるわけではありません。また、一塊の集団になって走行することも少ないので集団走行の技術を求められることもありません。そのためヒルクライムレースは周囲との接触の可能性が低い、安全なレースともいえます。

JCFに登録していなくても出場できることから、レース系イベントの‘‘登竜門’’として参加される方が多いのも特徴です。「チャレンジヒルクライム」など、ヒルクライム初心者向けの部門もあるので、レース系イベントデビューの第一歩としてもおすすめです。

JCF登録が必要なレース

クリテリウムは、ヒルクライムとは正反対に平地に作られた短い距離(800m〜5km)のコースを周回するハイスピードなレース展開が特徴です。有名な大会としては、栃木県で開催される「ジャパンカップクリテリウム」や、埼玉県のさいたま新都心駅周辺で行われる「ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム」などがあります。常にハイスピードかつ集団走行になりますので、高強度なトレーニングや集団走行に慣れておかなければなりません。

―各都道府県に設置されている自転車競技連盟や自転車関連企業などが主催するレースには、JCF登録をしていなくても参加できる大会があり、ビギナー部門もあります。

ロードレースは、ヒルクライムもクリテリウムも含んで構成されているため、ヒルクライム力、スプリント力といった総合力と長距離を走り切る体力が求められることが特徴です。世界的には、毎年7月にフランスで行われる「ツール・ド・フランス」が有名ですが、日本でも毎年5月に行われる「ツアー・オブ・ジャパン」等があります。

ヒルクライムとクリテリウムに比べてイベント数が少なく、JCF登録が必要なイベントが多いですが、一部イベントに限り登録していなくても参加できます。ただ、脚力や判断力等総合力が求められるため、事前準備やトレーニングを入念に行わなければならず、上級者向けの比較的ハードルが高いイベントと言えるでしょう。

タイムトライアルとは、決められたコースを個人もしくはチームで走り、ゴールタイムを競う種目のことです。個人タイムトライアルでは、自身の体力からペース配分を考え、いかに速くゴールするかが求められます。JCF登録がなくても参加できるイベントもあるので、ヒルクライム以外に挑戦してみたい方にもおすすめです。

エンデューロは、決められたコースを決められた時間内にどれだけ多い周回数を走れるかを競う種目です。1〜3.5時間といった長時間を走り切る体力と気力が求められます。ヒルクライムと同様、自分との戦いに挑戦してみたい方におすすめです。

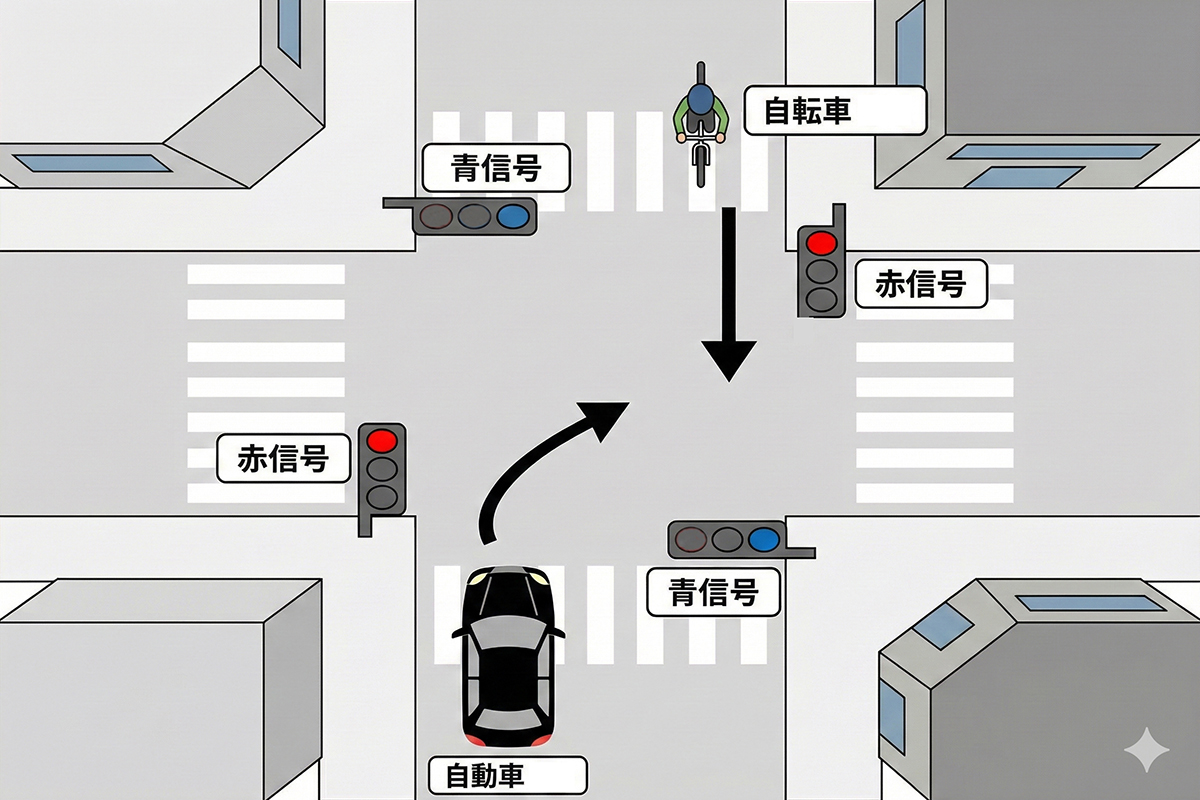

これらのレース系イベントは主に公道を使って行われることが特徴的です。普段は止まらなければならない信号機もクルマも全てレース仕様で止まるので、なかなか体験できない貴重な経験ができます。

自転車の障害物レース「シクロクロス」

シクロクロスは整備された道ではなく、土や芝、砂利、浜辺など不整地をメインとするコースでレースが行われます。コース上には、階段や「シケイン」と呼ばれる高さ30cmほどの柵などの障害物があり、自転車に乗ったまま飛び越えたり自転車を担いで跨いだり、スピードに加えて体力やバイクコントロールの技術が試されます。

悪路を走るので、ロードバイクより太いタイヤとディスクブレーキを搭載していたり、担ぎやすいように軽量なアルミやカーボンなどの軽い素材のフレームであるなど、シクロクロス専用のスポーツ用自転車を使用しますが、力に自信のある方は走行性を優先してマウンテンバイク(MTB)で参加する人もいます。

他にも、ピストバイクを使って行うトラックレースやMTBで行うレースなど、専用自転車を用いて行うレース系イベントもあります。

レース系イベントは参加条件として保険への加入が必須となっている場合がほとんどなので、イベント要項や注意事項をよく読んだ上でのエントリーしましょう。参加には入念な事前準備が必要となりますが、レース系イベントでしか得られない経験や新たな自転車仲間との出会い、自転車の面白さの再発見になるでしょう。

◇

気になるイベントはありましたか? 一つのアイテムで多種多様な楽しみ方ができることも自転車の特徴です。次回は自転車イベントの調べ方、エントリーの仕方について解説します。

父親の影響で自転車競技に出会い、高校入学と同時に自転車競技部に所属。高校在学時に全国大会へ出場、入賞を果たす。大学ではサイクルツーリズムを学びながら、実業団チームに所属しJBCFに参戦。選手活動だけでは飽き足りず自転車レースの審判資格を取得し西日本を飛び回る。大学卒業後、産経デジタルへ入社し競技活動は一時お休み中。自称・自転車に生かされている自転車オタク。

この人の記事一覧へ